世田谷区・豪徳寺整形外科|湿布の正しい使い方と選び方(ロキソニン・モーラステープなど)

はじめに

腰や膝を痛めたとき、「湿布(シップ)を貼る」と症状が楽になる方は大勢います。

**湿布薬(外用鎮痛貼付薬)**は、炎症を抑えたり、痛みを和らげる成分を含む貼り薬です。

皮膚から薬を吸収させることで、局所の炎症や痛みを軽減します。

一口に「湿布」といっても、ロキソニンテープ(ロキソプロフェンNa)やモーラステープ(ケトプロフェン)、**温湿布・冷湿布(MSシップなど)**といった種類があり、それぞれ成分や特徴が異なります。

この記事では、整形外科専門医の立場から、湿布の正しい使い方と選び方をわかりやすく説明します。

湿布の種類と特徴

① 第一世代(温感・冷感湿布)

いわゆる「温湿布」や「冷湿布」で、**唐辛子成分(カプサイシン)やハッカ油(メントール)**などの刺激成分によって、

貼ったときに温かく・冷たく感じるタイプです。

実際には、患部の温度を大きく変えるわけではなく、体感の違いによる心地よさが中心です。

主な成分はサリチル酸メチルで、鎮痛作用は比較的マイルドですが、副作用が少なく安心して使えます。

- 冷湿布(MS冷シップなど):スーッとした冷感。打撲やねんざの初期に。

- 温湿布(MS温シップなど):じんわり温感。肩こり・慢性腰痛などに。

どちらを使うか迷ったときは、「気持ちいい」と感じる方を選んでOKです。

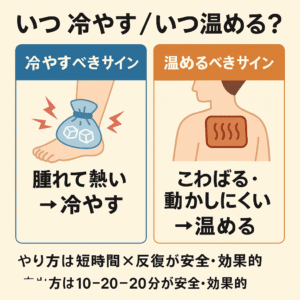

なお、「温めたい」「冷やしたい」ときは、湿布ではなく氷やホットパックを併用する方が効果的です。

② 第二世代(NSAIDs配合湿布)

ロキソプロフェン、ケトプロフェン、フェルビナク、インドメタシンなどの

「痛み止め(NSAIDs)」を含む湿布です。

皮膚から有効成分が吸収され、炎症を直接抑える効果があります。

代表的な製品:

- ロキソニンテープ(ロキソプロフェンNa)

→ 光線過敏が少なく、使いやすい湿布。関節や筋肉の炎症に広く使われます。 - モーラステープ(ケトプロフェン)

→ 鎮痛効果が高い一方で、紫外線によるかぶれ(光線過敏症)に注意が必要。

剥がした後も約4週間は直射日光を避ける必要があります。 - フェルビナクテープ(セルタッチなど)

→ 肩こりや筋肉痛にも使いやすく、皮膚刺激が少ないタイプ。

これらは医療用の湿布で、第一世代よりも薬効が強く、痛みの原因となる炎症にしっかり効きます。

テープ剤とパップ剤の違い

| 種類 | 特徴 | 向いている部位 |

|---|---|---|

| テープ剤 | 薄くて剥がれにくい。粘着力が強い | 肩・肘・膝など動く部位 |

| パップ剤 | 厚く水分を多く含む。ひんやり感がある | 背中・腰など広い部位 |

テープ剤は剥がれにくく便利ですが、かぶれやすい方はパップ剤が向いています。

正しい使い方

- 貼る前に皮膚を清潔に

汗や汚れがあると粘着力が弱まり、かぶれやすくなります。 - **貼る回数は1日1回(24時間)**が基本。

長く貼りすぎても効果は変わらず、皮膚トラブルの原因になります。 - 入浴前には一度剥がすのが理想。

湿布がふやけて剥がれやすくなります。お風呂上がりはよく乾かしてから新しい湿布を貼りましょう。 - 赤み・かゆみ・水ぶくれが出た場合は使用を中止し、医師へ相談してください。

- モーラステープ使用中および4週間は日焼け厳禁。

よくある質問(Q&A)

Q1. 温湿布と冷湿布、どちらを使えばいい?

→ 効果の差はほとんどありません。急な痛みや腫れは冷湿布、こりや慢性痛は温湿布が目安です。

Q2. 湿布は長く貼るほど効きますか?

→ いいえ。長時間貼ると皮膚炎の原因になります。製品に書かれた時間を守りましょう。

Q3. 湿布と飲み薬(ロキソニン錠など)は併用できますか?

→ 医師の指示があれば可能ですが、自己判断で併用すると腎臓や胃腸への負担が増えます。

Q4. 湿布でかぶれたときは?

→ すぐに剥がし、患部を洗ってください。治らない場合は皮膚科へ。

特にモーラステープでかぶれた方は、今後同成分の湿布を避けましょう。

まとめ

- 冷湿布・温湿布は体感の違いで、薬効はほぼ同じ。

- 強い炎症や痛みには**NSAIDs配合湿布(ロキソニン・モーラスなど)**が有効。

- 皮膚トラブルや光線過敏に注意し、正しく使えば安全で効果的です。